Todos han querido saber siempre quién era, de dónde, cómo se llamaba o en qué trabajaba pero, las contestaciones a todas estas preguntas me pertenecen sólo a mí. Mi nieta hizo de la curiosidad por conocer algo más de su abuelo un juego y, como tal, me lanzaba uno tras otros los nombres de varones que oía en las conversaciones, los que llevaban sus compañeros de clase o los que escuchaba en la televisión para ver si yo, en un despiste, le ofrecía la respuesta afirmativa que ella siempre buscó. Pero yo me había acostumbrado ya a vivir siempre alerta, a no bajar la guardia y a mantener en secreto la identidad de aquel hombre guapo, alto y siempre bien vestido que desapareció de la noche a la mañana dejándome embarazada de mi pequeña Toñi.

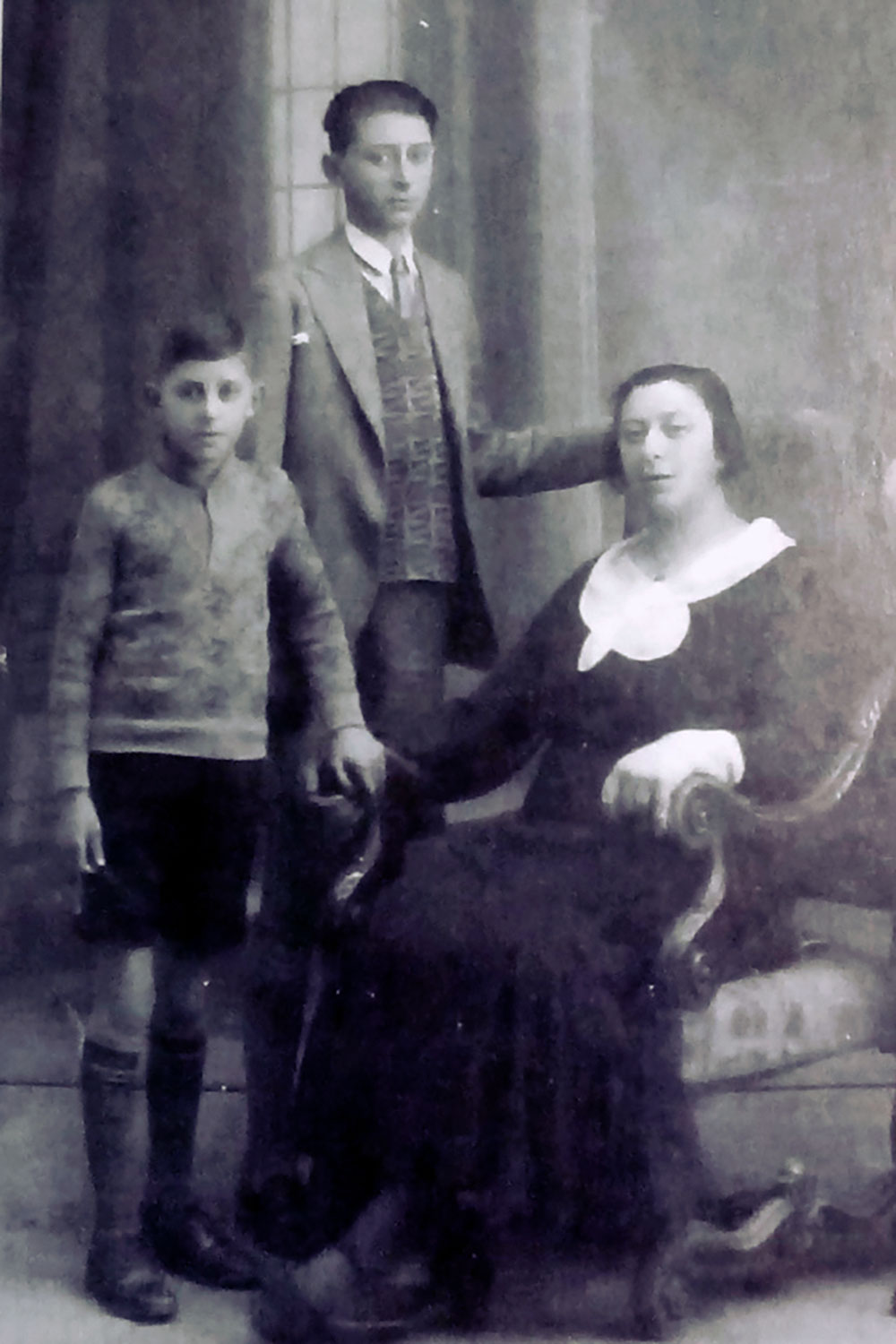

Me llamo Enriqueta Gómez Díaz y nací en Villabol de Abaixo, parroquia perteneciente al municipio de Fonsagrada (Lugo) en marzo de 1902 en el seno de una familia de diez hijos donde la emigración se llevó a Argentina y Cuba a varios de mis hermanos, hermanas y otros familiares. En mi tierra, pocas oportunidades había para la gente más humilde y la marcha a otros países abría unas perspectivas de progreso muy alejadas del futuro que nos esperaba en mi aldea. Y yo, siguiendo la estela de mi familia, también me fui a Argentina en 1925, con 23 años.

Tras casi un mes de travesía en barco junto a una de mis hermanas y su marido, que también habían decidido dejar España, llegué a Buenos Aires y, enseguida, me puse a servir en una casa grande y lujosa donde el personal de servicio no faltaba. Cocineras, doncellas y un mayordomo con quienes comencé una nueva vida. Pero la salud no me acompañó y después de poco más de tres años de estar allí enfermé del pulmón. Me llevaron al hospital y el médico dijo que aquel clima no me convenía y me recomendó cambiar de aires si quería curarme. Ante la posibilidad de enfermar aún más e incluso perder la vida, decidí emprender el camino de regreso a España.

Yo no sabía leer ni escribir, apenas aprendí tiempo después a firmar, por lo que mi única posibilidad de ganarme la vida era volver a trabajar como sirvienta. Busqué trabajo y me coloqué en un hostal muy cerca de la Puerta del Sol como limpiadora. Y allí conocí al padre de mi hija además de famosos escritores, pintores y toreros del momento. Incluso a Federico García Lorca quien puso mi nombre a uno de los personajes de La Zapatera Prodigiosa.

Cuando estalla la guerra civil, en 1936, yo estoy embarazada y, en una de las revueltas que se registran en la ciudad, mi hombre y mi hermano pequeño, Balbino, desaparecen. Nada sabemos de ellos y algunos dicen que los han matado. Decido pedir ayuda a la familia del padre de mi hija pero sólo consigo escuchar desprecios y humillaciones porque, al fin y al cabo, yo no era más que una sirvienta. Me echaron y, desde aquel momento, entendí que tenía que aprender a sobrevivir por mí y por lo que llevaba dentro de mi vientre hasta que él volviera.

Pero el tiempo pasaba y ninguna noticia tenía de su paradero, de si estaba vivo o muerto, de si permanecía en el frente de batalla o descansaba ya en algún cementerio. A veces iba a mirar las listas con los nombres de todos los españoles que habían decidido irse al extranjero pero allí tampoco aparecía. En marzo de 1937 nació mi hija y yo alternaba mi trabajo como sirvienta en varias casas de gente acaudalada, médicos, militares y familias con mucho dinero, con mi actividad como ama de cría pues tenía suficiente leche para mi hija y otra pequeña a la que su madre no podía alimentar.

Ahora tenía a mi cargo a una niña y el dinero que ganaba no era mucho por lo que los fines de semana en verano nos íbamos las dos a la Casa de Campo con un botijo para vender tragos de agua. Por la noche, dejaba a la pequeña al cuidado de mis dos amigas, Carmen y María Luisa, con las que compartía casa, para vender violetas a las puertas de los mejores teatros de Madrid mientras veía entrar a los cantantes y actores más famosos del momento como Rafael Farina y Estrellita Castro. También vendía tabaco de estraperlo en las bocas del metro. Necesitaba dinero para mantener a mi hija mientras la guerra acababa y seguía esperando al amor de mi vida.

Mi hija va creciendo y con mi trabajo en las casas y lo que sacaba del resto de actividades, conseguí reunir algo de dinero y puse un puesto de verduras a las puertas del Mercado de San Miguel. De mi hermano Balbino seguimos sin tener noticias y de mi pareja tampoco.

Con el puesto de verduras no me iba mal pero, claro, yo no tenía permiso para vender fuera del mercado por lo que, un día, un guardia me dice que lo levante y me vaya de allí a lo que me niego rotundamente a pesar de las amenazas de aquel hombre mientras me decía que me iba a denunciar por desacato y que la cuantía de la multa subía cada vez que yo decía que no me marchaba. Tras una acalorada discusión, me veo obligada a levantar el puesto y, cuando lo hago, el guardia encuentra el tabaco de estraperlo que yo reservaba para venderlo. Me detienen y doy con mis huesos en la cárcel de Quiñones donde permanecí un año. Según me contaron posteriormente, parece ser que el chivatazo de otra de las vendedoras que atendía a menos clientela que yo pudo ser la causa de que aquel guardia se dirigiera sólo a mí.

Un año entero sin ver a mi hija a la que tuve que enviar a Galicia con mi familia para que se hicieran cargo de ella. Allí permaneció hasta que cumplí mi pena y pudimos volver a reunirnos. Y continué trabajando sin descanso para cubrir nuestras necesidades amparada también por uno de mis hermanos que vivía en Madrid junto a su esposa y sus hijos y otra de mis hermanas y algunos primos que habían dejado nuestra aldea natal en Lugo para intentar prosperar en la capital.

Y así fue pasando el tiempo mientras mi hija crecía y yo seguí esperando a aquel hombre apuesto y bien vestido que desapareció sin dejar rastro. Mi corazón siempre albergó la esperanza de que un día llamara a mi puerta para continuar con aquella historia de amor que nos dejó una hija que ya había empezado a trabajar en la fábrica de mi hermano, donde conoció al que más tarde se convertiría en su marido.

Mi hija y yo nunca nos separamos. Me fui a vivir con ella y su esposo a una vivienda en una corrala de la calle Antonio Leiva cuando se casó con aquel joven guapo, excelente persona y gallego, como yo, y allí también nació mi primera nieta, María del Mar. Posteriormente, nos trasladamos a un piso que nos dieron en un barrio obrero donde llegaron al mundo otros tres nietos más, dos niñas y un niño con quienes jugaba cuando volvía de trabajar en la limpieza de bancos y edificios.

Y un día, llamaron a la puerta. Abrió mi nieta y alguien le preguntó si estaba su mamá. Ella dijo que no pero sí estaba su abuela. Salí para ver quién era y me quedé petrificada. “Yo a usted la conozco” me dijo aquel hombre, “y yo también a usted”, contesté yo. Aquel señor trajeado que se encontraba de pie bajo el dintel de mi puerta era el guardia que me detuvo y me envió a la cárcel. Ya no ejercía como autoridad y se dedicaba a vender joyería por las casas. Desde entonces me convertí en su clienta y fue a él a quien le compré la medalla de la primera comunión que lució mi nieta mayor.

Y así fue transcurriendo mi vida, entre el trabajo y los juegos con mis nietos pero siempre pegada a la radio para escuchar aquellas novelas radiofónicas con las que tanto lloraba, Simplemente María o Lucecita, y que me recordaban, a veces, todas las desdichas por las que había pasado. Mi nieta siempre me preguntaba por qué escuchaba aquellos seriales que tanto me hacían sufrir y yo no sabía qué contestar. Aquellas novelas terminaban bien y yo quería que la mía también tuviera aquel final feliz y que un día apareciera aquel hombre al que tanto amé y que llevé en mi corazón, guardado sólo para mí. Pero aquello no ocurrió y abandoné este mundo con la incertidumbre de saber por qué se fue, qué pasó, dónde estuvo y si, alguna vez, pensó que le estuve esperando toda la vida.

Nota de María del Mar, nieta de Enriqueta

Durante todos los años que conviví con mi abuela siempre intenté que diera algún dato de mi abuelo pero nunca conseguí que me contara nada. En una ocasión se me ocurrió preguntarle a uno de mis tíos y sólo conseguí iniciar una gran discusión que se saldó con un tajante “no preguntes más”. Pero yo seguí insistiendo y convencí a mi madre para que lo intentase con otro de sus tíos que la citó en su casa, una semana más tarde, para hablar de aquel tema que levantaba tantas suspicacias en mi familia. Pero el destino quiso que este familiar falleciera antes de poder hablar con ella por lo que continuamos sin saber nada de la identidad de mi abuelo.

Mi madre y yo hemos depositado nuestro ADN en un banco de datos para intentar saber quién fue aquel hombre a quien tanto esperó mi abuela y del que nunca quiso contarnos nada pero no albergamos demasiadas esperanzas al no poder aportar ni siquiera su nombre.