Los paisajes manchegos me vieron nacer a principios del siglo XX, en 1900. A aquella niña le pusieron por nombre Benedicta Claudia Contreras Donaires. Mucho he visto desde entonces y la vida me enseñó pronto a sufrir porque me quedé huérfana siendo muy pequeña. Mi madre fue la primera que nos dejó y mi padre falleció cuando yo tenía 16 años. No me quedé desamparada porque mi hermana mayor, Ángela, me acogió en su casa y me hizo formar parte de su familia.

Pero yo quería mi propia casa, mi propia familia y no compartir con mi hermana y su marido un hogar que, a veces, se me presentaba extraño. Con sólo 18 años me casé con Teodoro, un funcionario de correos que me llevó al altar muy joven pero honradamente aunque las malas lenguas pronto se apresuraron a pensar que, quizá, podría estar embarazada. No era así. Lo que sí tuve que hacer fue pedir permiso a mis tíos paternos porque, entonces, la mayoría de edad se alcanzaba a los 23 años y, sin su autorización, no podía casarme.

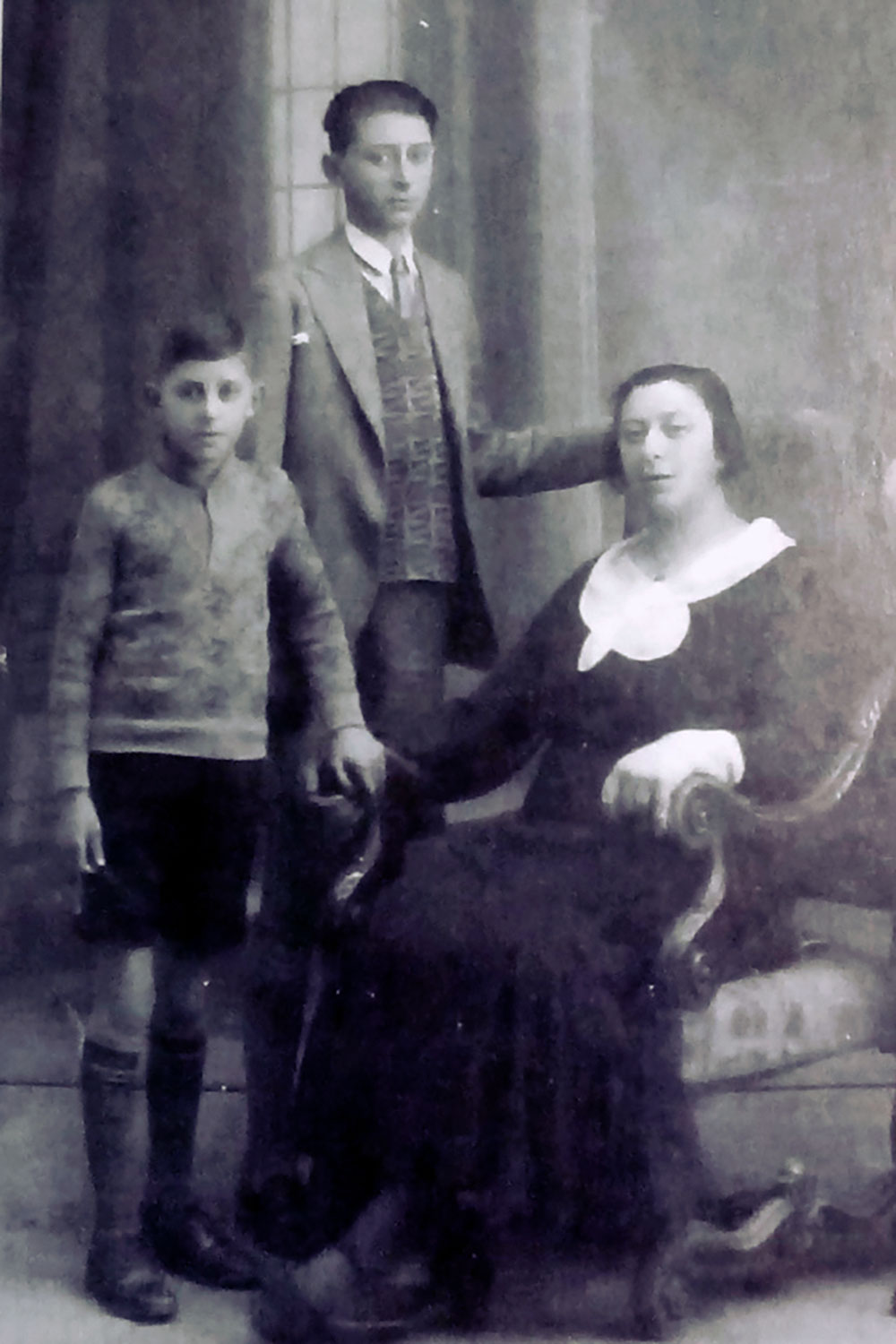

Vivíamos en Mota del Cuervo (Cuenca), mi pueblo natal, y antes de cumplir los 20 años ya había formado una familia junto a Teodoro y mi primer hijo, Edmundo. Al segundo, Ramón, le enterré a los pocos meses de nacer y nunca he dejado de llorar por él. Después llegaron otros cinco vástagos más, todos varones menos una niña preciosa. Mi marido llegó a ser el jefe de la estafeta de correos de la localidad y nuestra vida transcurría tranquila entre el trabajo de Teodoro y las tierras familiares que contribuían también a nuestro sustento.

Llegó la guerra y todo cambió. Teodoro, que entonces era también concejal del Partido Socialista, y mi hijo mayor, Edmundo, fueron llamados a filas para defender la República. Mi hijo formó parte de lo que se llamó “La Quinta del Biberón” e4n 1938, unos críos a los que se entregó armas para defender el orden constitucional legítimo ante el avance de los fascistas y la desesperación de las tropas republicanas que perdían terreno día a día. Edmundo fue destinado a la zona de Valls de Segó, entre Sagunto y Almenara en la provincia de Valencia. Estaba destacado en la intendencia y nunca entró en batalla ya que estos efectivos se encontraban allí como refuerzo de los frentes de Teruel y Valencia. Mi marido Teodoro, por el contrario, fue llamado a filas para incorporarse a la llamada “Quinta del saco” integrada por hombres que pasaban ya de los cuarenta pero no se incorporó porque desempeñaba en el ayuntamiento labores burocráticas. Veinte años separaban al padre del hijo.

Cuando acabó la guerra, Edmundo volvió a casa. Sabía que yo estaba sola con sus hermanos y a merced de los vencedores. No salió de su asombro cuando vio que, en nuestro hogar, se había instalado un grupo de soldados de las tropas africanas que, exultantes tras la victoria de los golpistas, pararon en nuestra casa varios días. Mota del Cuervo se había mantenido firme en su defensa de la República hasta el final y, para avergonzarnos, decidieron instalar en nuestra vivienda, “la casa de un rojo” a miembros del temido Ejército de África. Con ellos nos vimos obligados a convivir y a sufrir el escarnio que suponía ver al mando de aquella tropa ocupando mi propia habitación mientras, tan solo separadas por una cortina, dormíamos mi hija de nueve años y yo.

En estos días, Teodoro ya estaba preso. Le detuvieron en cuanto acabó la guerra. Primero le mantuvieron preso en Mota del Cuervo y de allí se lo llevaron al castillo de Belmonte, una localidad situada a sólo 16 kilómetros. Pero su periplo no terminó ahí porque, posteriormente fue trasladado al magnífico monasterio de Uclés que fue utilizado como cárcel por el nuevo Gobierno fascista. De Uclés fue traslado a la prisión de Ocaña, en Toledo, donde coincidió con el poeta Miguel Hernández y luego a la Prisión Provincial de Cuenca y al Convento de San Pablo, hoy Parador de Turismo de la ciudad. Durante estos dos años y medio de cárcel en cárcel, mi hijo Edmundo y yo no paramos de llamar a cuantas puertas era preciso para terminar con su cautiverio. Y entre una y otra nos fuimos dejando gran parte del patrimonio familiar en invitaciones y pagos a las nuevas autoridades para conseguir su libertad. Cuando, por fin, logramos sacarla de la cárcel, le condenaron a un año destierro en la localidad alicantina de Villena y, tras esos 12 meses alejado de la familia, volvió a casa donde tuvo que cumplir otra pena de arresto domiciliario. A cada cárcel fui a visitarle y aprovechaba esos fugaces encuentros para informarle de cuantas gestiones hacíamos Edmundo y yo para conseguir su libertad.

Y aún nos quedaba resolver también la situación de Edmundo. Conseguí que personas afines a la Nueva España, que conformaban aquellos tribunales compuestos por las fuerzas vivas de cada población encargados de “depurar” a quienes que se habían mantenido fieles a la República, declararan a mi hijo “indiferente”. ¡Quién sabe lo que hubiera sido de él si no empiezo a llamar a todas las puertas posibles! Habría acabado en un campo de concentración o fusilado. Aún así, tuvo que cumplir tres años de servicio militar pero fue lo menos que podía pasarle porque, desgraciadamente, otros salieron peor parados. Durante todo este tiempo, la familia de mi marido nos ayudó a sobrevivir y, aunque mi Teodoro era el garbanzo negro por sus ideas socialistas, nunca nos dejaron solos.

Al final de mis días me sentía una mujer fuerte y liberada. Incluso me atrevía a fumarme un cigarrillo el día de la boda de mi nieta bajo la mirada incrédula de Teodoro al que dije con rotundidad “hoy se casa mi nieta y voy a fumar”.