La Guerra fue una experiencia muy dura y al dolor de las pérdidas humanas tuve que sumar la de tener que abandonar mi pueblo, La Riera de Gaià, en la provincia de Tarragona. Me llamo Aurèlia Subè Cabrè y nunca olvidaré el día en que tuve que enterrar a mi hijo. Tenía sólo 19 años.

Nuestra vida transcurría tranquila, con la agricultura como base de nuestra economía y trabajando nuestras tierras pero el estallido de la Guerra Civil lo trastocó todo. Ya nadie estaba seguro porque los propios vecinos no dudaban en denunciarte si tus ideas no coincidían con las suyas o, incluso, aprovechaban estos señalamientos para vengarse de viejas rencillas. Y así fue como perdí a mi hijo en el Frente de Pallars. No fueron las bombas ni las balas, sino la denuncia de un vecino de nuestro mismo pueblo. Realmente, a quien quería matar era a mi marido pero, en aquellas fechas, se había ido a trabajar a su ciudad natal, Reus, donde dirigía una fábrica textil. Como no pudo encontrar al padre, nos quitó a nuestro niño al que habían encargado la intendencia. El argumento fue que no podía tener esa responsabilidad alguien que estudiaba en un colegio religioso.

Con la pena de la muerte de mi hijo, continuamos nuestra existencia en medio de aquellos combates sin sentido. Las tropas de la República no lograban contener el avance de los fascistas y ya, en los últimos días de la contienda, habían llegado al pueblo de al lado, El Catllar. Entre los soldados republicanos cundía ya el desánimo y algunos de sus mandos, desesperados, perdían el Norte.

En uno de estos episodios de desesperación me vi envuelta a finales de enero de 1939, dos meses antes de la finalización de la Guerra. Un oficial, ebrio y nervioso, ordenó formar a todos los hombres mayores del pueblo y a otros vecinos, que por su edad u otras circunstancias no se encontraban en el frente, en la acera de delante de mi casa. Entre ellos estaba mi marido, que había vuelto de Reus en 1938, expectante y extrañado de las intenciones del militar. Pronto salió de dudas cuando, con la dificultad que provocaba su exceso de alcohol, anunció, pistola en mano, que los iba a fusilar a todos. Yo ya había perdido un hijo y no estaba dispuesta a perder también a mi marido. Ante la evidencia de que al oficial le gustaba la bebida, le convencí para que probara un vino excelente que teníamos en la bodega. Nada menos que una cosecha de 1921. No hizo falta insistir. Rápidamente aceptó mi ofrecimiento, dejó a los hombres allí formados y me acompañó a la bodega. Le puse el tonel a su disposición y no tardó en dar buena cuenta del preciado caldo. Durmió profundamente durante toda la noche y, al día siguiente, cuando despertó se marchó. Nunca sabríamos si sus intenciones de fusilar a todos aquellos hombres eran ciertas o una intimidación más de las que en aquellos días formaban parte de nuestras vidas pero lo que sí supimos es que nadie resultó herido o muerto.

Dos meses quedaban para el final de la guerra y el pueblo de al lado, El Catllar, ya estaba en poder de los franquistas. El avance se detuvo entre esta localidad y mi pueblo, Riera de Gaià.

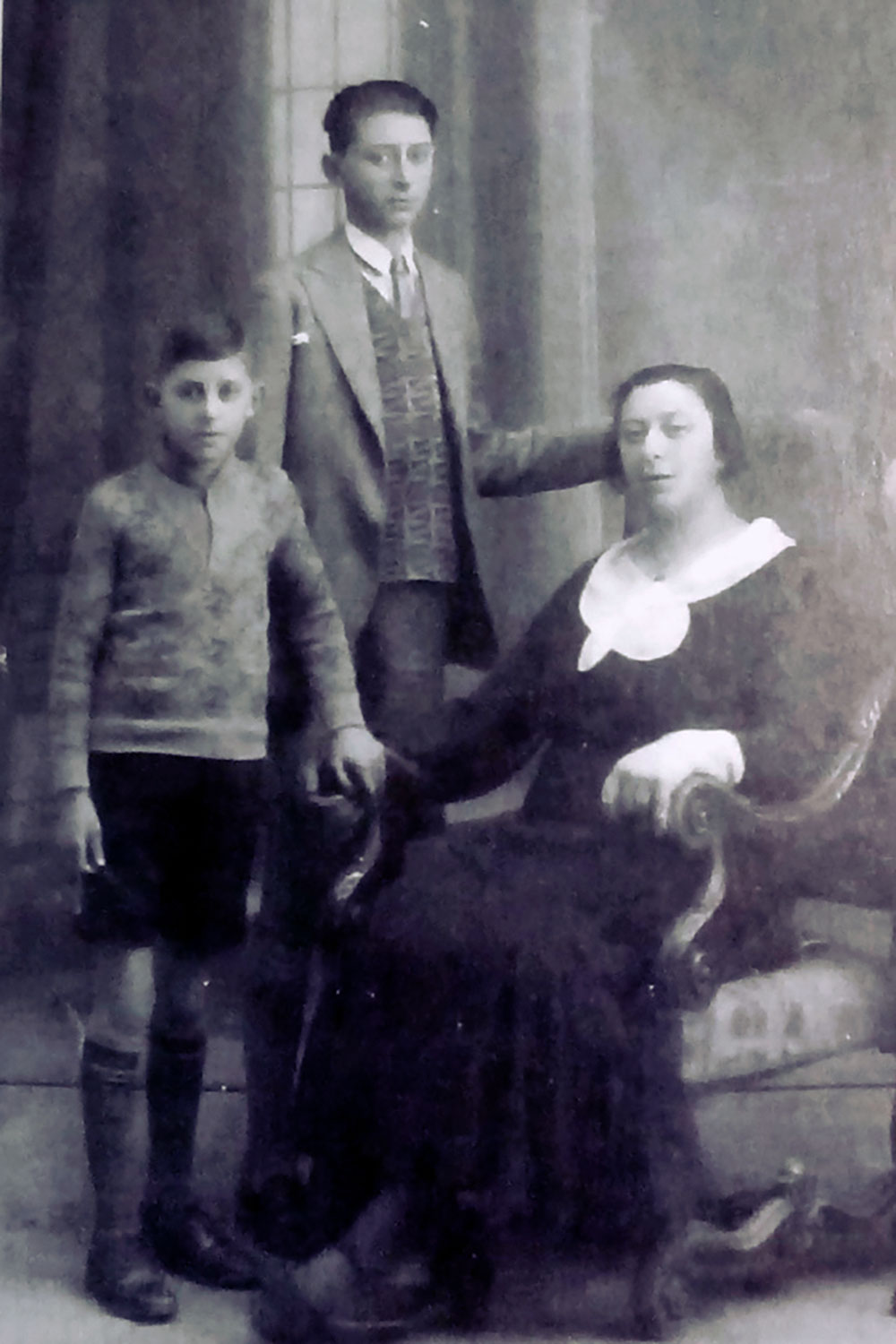

Estuvimos aquí hasta 1940 cuando nos decidimos a trasladarnos a Barcelona con mi otro hijo que tenía entonces dieciocho años y después de que mi marido perdiera el trabajo. Yo no podía seguir cruzándome con el asesino de mi hijo, estaba agotada de llorar en silencio, de mantener mi fortaleza para contrarrestar la debilidad de mi marido y lo mejor era alejarnos de Riera y emprender una nueva vida lejos de aquel dolor que me estaba consumiendo.

Mi marido encontró trabajo como agente comercial de calzado y, poco tiempo después y tras su formación académica, mi hijo se empleó como administrativo en una empresa de carpintería de unos tíos.

Parecía que la vida nos daba algún respiro lejos del pueblo en una ciudad grande como Barcelona pero la desgracia nos venía persiguiendo y, en 1943, mi cuñado y hermano de marido, se suicidó dejando sin padre a cinco hijos. Había perdido su empleo de directivo en una fábrica de uralita por ser de izquierdas y catalanista.

Nunca fui a llevar flores a ningún cementerio porque no sabía dónde estaba mi hijo y, por suerte, la salud me permitió vivir hasta los 90 años y dejar este mundo cinco meses antes de que falleciera Aureli, mi segundo hijo. Creo que no habría soportado enterrar a otro de mis retoños. Todos decían de mí que era una mujer dura, que no contaba nada, pero la pena se me instaló en el alma tan pronto que preferí guardar silencio y dedicarme a cocinar, mi verdadera pasión.

Son tres relatos, que nos trasladan a una época terrible, para los hombres que tuvieron que ir al frente, y para mí, más terrible, para aquellas mujeres, que solas, con la carga de sus hijos y con la ausencia de sus maridos, supieron sobrevivir! Grandes y anónimas heroínas!

Así fue Petra, un tiempo de horrible recuerdo especialmente para las mujeres que sufrieron doblemente durante este largo periodo oscuro de España por el simple hecho de ser mujeres. Sobre ellas recayó la venganza de los fascistas por ser hijas, hermanas, madres o esposas de republicanos a pesar de que muchas de ellas no habían mantenido ninguna actividad política. Y la responsabilidad de sacar adelante a sus familias, niños pequeños a los que mantener sin ningún recurso económico. Fueron valientes y lo consiguieron. Por eso hay que reconocer su esfuerzo, su dignidad y su compromiso. Nuestras abuelas han sido las grandes olvidadas de la historia y nosotras queremos recuperar su memoria con este blog. Gracias por tu comentario. Un saludo